西安人都注册了,还不快来?

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

本帖最后由 司马君 于 2025-10-15 18:41 编辑

这雨,整整下了四十天。四十个昼夜的绵密,让这座古城几乎忘了阳光的温度。

窗外的世界被洗得褪了色,天空像蒙着层层湿纱,压抑得让人喘不过气。

阳台栏杆上,青苔不知何时攀了上来,那抹嫩绿在灰蒙蒙的底色里,倔强地宣告着生命的痕迹。

邻里相遇,总会听见那句:“再下下去,兵马俑都要长青苔了。”——苦中带笑的调侃,成了这段日子里最熟悉的问候。

他们说,这是几十年不遇的连阴雨。数字是抽象的,可伞骨间的锈迹、鞋柜里挥之不去的潮气,都在诉说着这份真切的潮湿。

雨中的西安,恍惚间换了容颜。

大雁塔的砖石吸饱了水色,城墙根泛着青苔的幽光。更奇妙的是,街头巷尾、公园长椅,甚至校园的树根旁,都冒出了小小的蘑菇。

这座北方古城,竟生出了几分江南的湿润。只是疾控中心的提醒早早传来:野生蘑菇勿采勿食——连这点雨中的诗意,都带着谨慎的注脚。

这雨下得极有耐心,不急不躁,从容得像个谦谦君子。它没有夏雨的暴烈,只是绵绵密密地织着,仿佛要和这座千年古都比一比,谁的耐性更长久。

雨最大时,窗外世界模糊成一片水幕。街道成了河道,车轮划过,溅起的水花如白鹭展翅。

这样的天气里,整座城市都慢了下来,连时光都显得黏稠。只是苦了地里的农人,秋收秋种误了时节,该是怎样的焦心。

最让人惊叹的,是那对盘了四年的核桃,竟在雨季里发了芽。

消息像菌子一样在网络悄然生长,让人忍俊不禁,又莫名感动。需要怎样的天时地利,才能让一颗被摩挲四载的文玩核桃,在连绵雨水中重获新生?

网友笑谈:“西安这是要变雨林了,再过几天是不是能看到大象?”

玩笑背后,却是真实的忧患。城里人感叹“如江南”时,乡间人正为烂在地里的庄稼发愁。

有农人留言:“摘石榴时,手上全是刺伤,树滑得上不去,地里泥泞得拔不出脚。”

生活就是这样,在诗意的缝隙里,藏着最朴素的艰难。

这雨,下进了记忆深处。

想起童年时,水是要翻过几道坡,从山泉里一担担挑回的。每逢播种,就盼着一场恰到好处的雨——要润物无声,又要适可而止。

记得祖母的“止雨术”:她将洗衣棒槌立在院中,对着“棒槌娃”唱念——雨该停了,太阳该出来了,否则“棒槌娃”长不好会生气。说来奇妙,雨常就真的渐歇。

最难忘雨后的黄昏,阳光温软如酒,彩虹是杯中最美的那抹颜色。

想指给母亲看,却记着禁忌:“指彩虹,手指会粘在一起。”于是每次偷偷指完,总要惴惴地伸着那根手指,生怕它再不能弯曲。

西安的雨,有着千年的记忆。

史书里,长安城的“淫雨百日”早有记载。这座古城与雨的纠葛,早已渗进历史的肌理。

如今,大雁塔的砖缝间,雨水浸出蜿蜒的暗纹。那是时光的拓印——将历代的修缮、战火的痕迹、香客的体温,都翻译成此刻砖面上沉默的叙事。

文保专家称其为“活性水渍”,我却觉得,那是古塔在雨中呼吸。

然而今天,雨真的停了。

清晨醒来,习惯性地聆听——却没有了雨声。世界突然安静得让人恍惚。推窗,干爽的风扑面而来,带着泥土苏醒的气息。

阳光还在云后酝酿,但已经能感受到它的存在。楼下重响孩童的嬉闹,邻居纷纷开窗,深呼吸——像要把积压四十天的潮湿,一次呼尽。

有网友欢欣:“西安天空太阳公公哈哈笑。”但此刻,没人计较明天。雨停了,这就足够。

我在小区里慢慢走着。积水未退,一洼一洼映着天空,如散落一地的镜子。树叶上的水珠偶尔滴落,晶莹剔透。世界像是刚被洗礼过,万物崭新。

天气预报说,雨或许还会再来。但此刻的停歇,值得好好珍惜。

这四十天的雨,多像人生中那些漫长的阴霾。

想起网友描述的旧年连阴雨:“父母无法生火做饭,柴火全湿了。学校停课,玉米烂在地里,麦子只好撒种,河滩水深及腰,棉花全都泡坏了。”

那些年的雨,“从夏下到秋,写入县志,多少房屋倒塌……”。

可再漫长的雨季,也终会过去。而每一次雨的间歇,都值得深深感恩,好好活着。

想起东坡那句:“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”

历尽沧桑的词人早已悟透:风雨晴晦都是过客,一切经历,终将沉淀为生命的厚度。

雨停了。西安终于可以舒展筋骨,我们也得以收起雨伞,仰面迎接这难得的晴朗。

这场雨除了可见的青苔、蘑菇、新绿,一定还有些看不见的改变,在悄悄发生。就像历史上那些著名的雨,每一场都默默改写了什么。

过往的雨见证过王朝更迭,如今的雨记录着我们的日常。而今年的雨,其绵长已超越大多数人的记忆。

但无论如何,阳光总会归来。

哪怕,只是短暂的一天。

2025年10月14日写于西安 图片来源于网络 侵删

|

西安的雨,终于停了3869 人气#古城杂谈

西安的雨,终于停了3869 人气#古城杂谈 雁鸣湖四号湖上的西安东站高架快速路1666 人气#城市发展

雁鸣湖四号湖上的西安东站高架快速路1666 人气#城市发展 刘禹锡笔下的玄都观找见了!4884 人气#古城杂谈

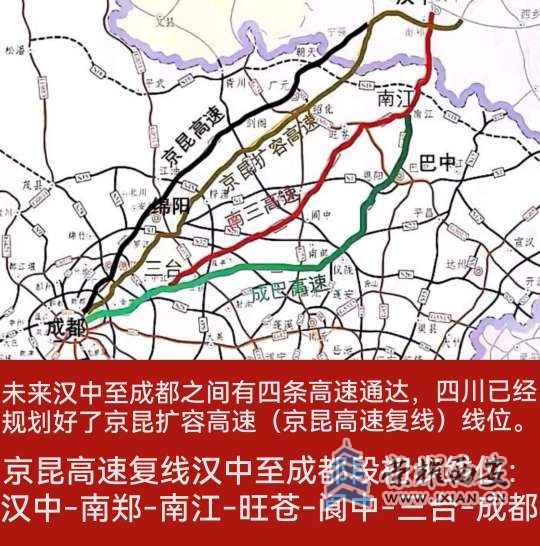

刘禹锡笔下的玄都观找见了!4884 人气#古城杂谈 京昆高速复线陕西段线路猜想6221 人气#城市发展

京昆高速复线陕西段线路猜想6221 人气#城市发展