那年的夏夜,我拿了玻璃瓶去钟楼下逮虫子遇到二面。当年的钟楼下飞蛾非常多,也不是飞蛾,是蟋蟀。当然逮的主要是油葫芦、扁头棺材颡等等。又肥又大,逮回家喂鸡。当时已是夜深人静,钟楼下亮着明晃晃的大灯,没一辆汽车,有男人聚堆借光在赤膊下棋打牌。那些飞虫时而飞起时而落地,非常好逮。不一会就逮了大半瓶子。当年钟楼封闭着,我们翻越栅栏能上去。 然后为看宣传栏上红大刀的漫画,走过黑黢黢的钟楼邮局下的花坛,里面栽着巨大的雪松,雪松下长着茂密而蒙着灰尘的草,有个年幼瘦弱的外地小乞丐睡在雪松下,衣着极肮破。也就凑巧,我刚刚走到那儿,就看见二面也来了,冲我咧嘴诡谲一笑,然后掏出家伙,冲草丛里睡觉的小乞丐身上撒尿。我非常气愤,但不敢声张,毕竟二面是高年级同学,动起手来我怕打不过他。敢怒不敢言。时隔7年之后的1973年6月初,我们去窑底村学农,当年的张一兵是团支书,也冲周永安头上撒尿。如出一辙。 复课闹革命后的1969年,我也随大流进了西安市20中学。二面仍然是高年级。有个夏日的黄昏,在解放市场,当年那个解放食堂。有个盲人乞讨到半碗素面,端着碗蹲着吃,还是二面,走过去骂骂咧咧,然后呸呸给碗里吐唾沫。非常嚣张。 按现在的话来说,二面是人渣。也难怪当年的董鸿德老师不愿意我们班的学生跟二面混。有次开会,曾怒冲冲用凤翔土腔说,我们年级里有的男生,不学好,居然跟七一级的二面混在一起。而二面不知怎么搞了一只黑管,常在骡马市吹,始终吹奏一支曲子北风吹。那个年代,学小提琴的人很多。 我最后一次见二面,已经是上山下乡时期的1975年6月5日了。那年武屯公社在武屯五七学校开万人大会,召集了3个公社的知青、社员。当年号称冲击大会,我也跟一帮知青蹲在其中。会场无数知青,大多数身穿旧军装。当年开会算出勤给记公分。旧军装当年很时尚,我穿的是二哥所赠。当年跟几个哥们蹲着,看到心仪的女知青满脸严厉高举红旗从我身边走过,曾即兴写诗一首《五七中学开会记》:

|

征集暖气不热问题6622 人气#城市发展

征集暖气不热问题6622 人气#城市发展 【聚焦2025】这似乎是我第一次在蓝田县看到3879 人气#城市发展

【聚焦2025】这似乎是我第一次在蓝田县看到3879 人气#城市发展 西北首个!即将投用!西安这一服务区最新进5086 人气#城市发展

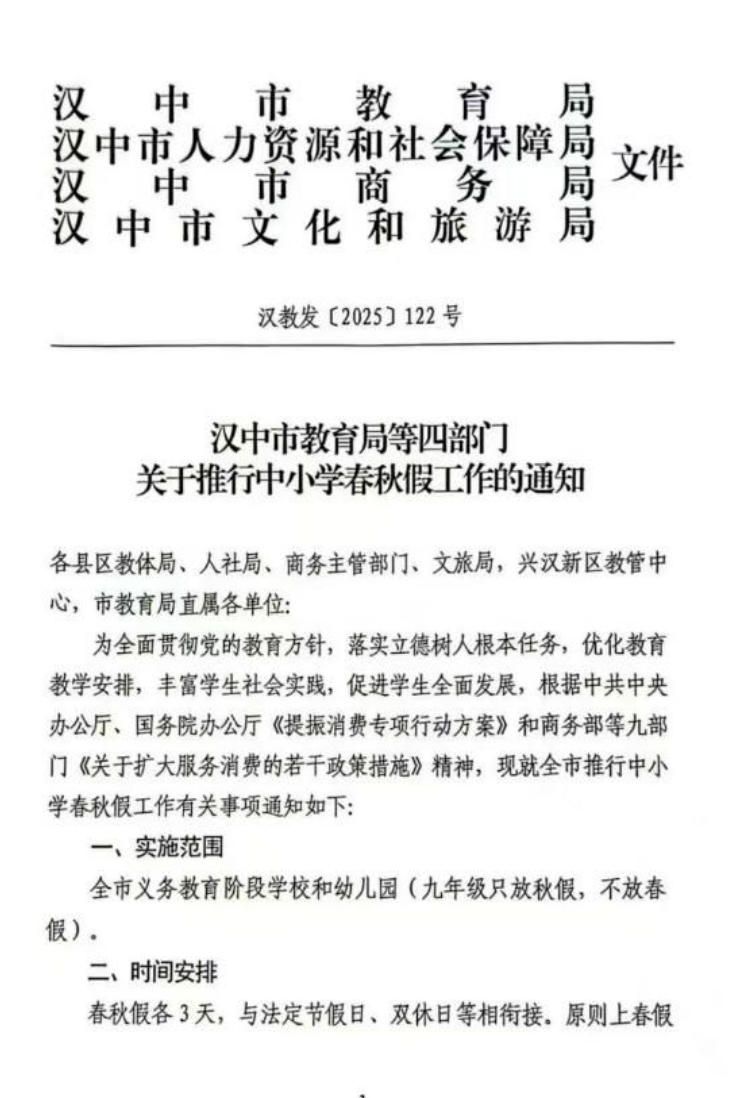

西北首个!即将投用!西安这一服务区最新进5086 人气#城市发展 【晚八点红包】陕西省汉中市正式宣布实行春6469 人气#古城杂谈

【晚八点红包】陕西省汉中市正式宣布实行春6469 人气#古城杂谈