西安人都注册了,还不快来?

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

一梁相隔:从柞水到镇安 时间:2019.1.5 地点:柞水东甘沟-罗祖师庙-大寨子-回龙镇穿行 柞水最南端石瓮镇,镇安最北侧回龙镇,一道东西方向的山梁横亘连绵将两镇隔开,山梁上坐落一院罗祖师庙。 罗祖师庙是为了纪念一位济世救民的名医罗时义而建。罗时义,字广济,柞水石瓮镇东甘沟人,刻苦学医悬壶济世,咸丰四年(1854),罗时义与世长辞,人们根据他生前遗愿将他安葬在家乡的山梁上,建起庙宇,颂扬一心一意为民治病、时时处处都为民着想的罗时义的恩德! 山脚上行不到2公里,有块平坦之地,车行自此,徒步上山。一道高大厚重的石块山墙赫然出现,高约五六米,三四十米的长度,青褐相间的石块垒就,开有拱形门洞,颇有占山为王的山寨模样,我们的徒步之旅也就从门洞开始。 萧瑟的冬季使得山中颜色单调,阴沉沉的天空更加重了这份萧瑟。路虽好走,却是一路不停的拔高,薄雪覆盖山径,慢慢变成了厚雪层,倒也不滑。这儿离著名的柞水溶洞只隔一沟,所以山体地形上显示出明显的卡斯特岩溶地貌。山路是沿着一条沟而上的,沟里的溪流已结成了幽绿色的冰河,似乎可以听见冰下还有汩汩的溪流声,“溪深古雪在 石断寒泉流”。 一块巨石凸出张开大嘴占据了大半个路面,留下弯腰而过的空间。穿过大嘴石,一条漂亮的山石台阶雪路盘绕在林间,时间已过了一个半小时了,拔高了四百来米,天空似乎明亮了些许,地貌又变成了沙岩混合着薄层页岩,薄层页岩是陕南农村盖房常用的屋顶用材,石板房也是山中一道美丽的风景。走完眼前的台阶路,在转弯处透过林间树枝,看见一座白雪覆盖的庙宇群,庙墙随山体环绕起伏,寂静安详的等待我们造访,那儿就是—“罗祖师庙”。 经过庙的下方几十米处路边,有一处石头垒筑的水池,很有特点:石头垒筑成馒头状,取水开出约六七十公分的门洞,厚雪覆盖着水池(或称作水窖),也掩埋了自山顶而下的进水管路。山门侧开,空无一人,想必看庙人下山办事去了?亦或季节性的看护庙宇? 山门的一副楹联迎接我们—“庙院有尘清风扫 山门无锁白云封”,迈步入山门进庙! 罗祖师庙是一处群体建筑,院落的东、北面临绝壁,西侧依山,唯南侧有小路可攀,就是我们来的路。院内有正殿、戏楼、土地庙、厢房、伙房等,有石碑两块,石碑记载清嘉庆、咸丰、宣统、民国年间均维修过,记述了罗时义的事迹和捐钱、捐物、捐工人员姓名,正殿的墙角处还立有“阴司大法师罗仙真人神位”汉白玉牌位,咸丰十三年间所立。庙宇虽然为近年所重修,但石碑却是旧物,文字真是信息传递的最佳方式途径,它记载着罗时义的医德善举和后人的敬仰。 正殿屋门轻掩,塑有神态慈祥忠厚的罗时义遗像,左右还有两座佛像,我们既然来此,也燃香三柱,表达敬意! 歇息就餐,我们在院内充分享受寂静,不远的最高处那道山梁就是柞水与镇安的县界,密林丛生! 补充完体力,带上冰爪,顺着庙后山路登上山脊,在密林处上下穿行,这是一段非常舒服的山脊雪路,皑皑白雪混合着厚厚的松针,踏上去柔软厚重,最窄处只有几十公分宽,时而趟雪,时而钻林,鲜艳的冲锋衣服和包罩点缀在灰暗色的枯枝残叶林间,一处狭小的垭口到了,天空忽然放亮,太阳从云层露出,虽不强烈,但空气通透了不少。我们已经越过山脊,从柞水县一步跨到了镇安县。 这是一整面的阳坡地,树林没了踪迹,全部变成了耕地,大片大片相连,随着地垄田埂的模样白雪变成了一道道线条。土地并不肥沃,但适合种植烟叶,地里留下了许多烟叶茎秆。几座石板房面阳而建,屋顶铺满形状各样的层页岩石板,和谐美观!有位老农在路边,询问得知这儿叫大寨子,属于回龙镇。 老宅大树,房前鸡笼猪圈,屋后木柴水窖,几分翠竹环绕,房屋的正面墙上还涂写着几十年前的标语—“奋发图强…”等等,很温馨的农家小院。主人拿出板凳开水,我们就坐在小院内喝茶聊天。陕南农家特有的蒸酒工具—“甑桶”每家都有的,我们购买了刚从甑桶里做好的“干榨酒”(老乡的发音)与核桃,装满了背包! 同行的大徐就是在柞水教书的老师,憨厚温和,对酒有点小小的迷恋,坐在温暖的木炭炉火边品茶,听听大徐老师的故事,也听听留守老人们的生活点滴,时间不知不觉的过去了… 暮色渐落,归去。相约春暖花开时,再走一遍大寨子,那时反穿山梁:从镇安到柞水!

《登山数据如下:徒步10公里,拔高700米,费时8小时》

|

彭家正汤1947 人气#图说西安

彭家正汤1947 人气#图说西安 马洪家2478 人气#图说西安

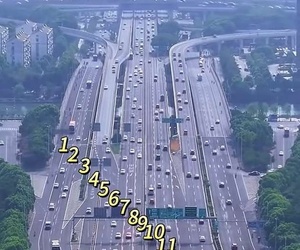

马洪家2478 人气#图说西安 苏州的18车道市政道路5885 人气#城市之间

苏州的18车道市政道路5885 人气#城市之间 西安机场T5还有摆渡车远机位4140 人气#城市发展

西安机场T5还有摆渡车远机位4140 人气#城市发展