西安人都注册了,还不快来?

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

“只是走一条野路,怎么就违法了?”——这是秦岭保护网格员巡山时常听到的疑问,折射出大众对生态保护法律认知的普遍盲区。

2025年3月,最高人民检察院披露的全国首例组织违规穿越秦岭核心保护区民事公益诉讼案,撕开了这一认知裂缝:西安某户外运动有限公司为牟利,通过社交媒体招揽人员,2024年全年组织29批次、1115人次闯入箭峪岭、草链岭等秦岭核心保护区,参与者的踩踏、生火行为对高山草甸和土壤生态造成持续性损害。西安铁路运输中级法院当庭判令该公司停止非法组织活动,赔偿生态环境修复费用2万元,并在省级以上媒体公开道歉。

即便该案已作为典型案例被最高检专题报道,判决文书也对外公开,但“只是组织爬山”的误区仍未消除。根源在于公众将违规穿越等同于“野游探险”,却忽视了秦岭核心保护区的法律地位——违规穿越不仅会面临罚款,甚至可能被追究刑事责任。厘清这一认知鸿沟,是守护秦岭的关键:唯有守法进山,才能护住生态家园,保障自身安全。

过界即违法 法律红线早已划定

2020年7月1日起施行的《西安市秦岭生态环境保护条例》第三十七条明确规定,“除《陕西省秦岭生态环境保护条例》另有规定外,核心保护区内不得进行与生态保护、科学研究无关的活动。”。这一规定同样见于《陕西省秦岭生态环境保护条例》第十八条,从省级法规层面进一步筑牢核心保护区的准入防线。

2023年1月1日起施行的《生态保护红线生态环境监督办法(试行)》第七条规定“生态保护红线内,自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动”,第十六条则规定“造成生态环境损害的,设区的市级及以上(包括直辖市所辖的区县)地方生态环境部门根据国家和本地区有关规定,及时组织开展或者移送其他有关部门组织开展生态环境损害赔偿工作”。

《中华人民共和国自然保护区条例》第三十四条则直接明确处罚标准:“违反本条例规定,有下列行为之一的单位和个人,由自然保护区管理机构责令其改正,并可以根据不同情节处以100元以上5000元以下的罚款:(一)擅自移动或者破坏自然保护区界标的;(二)未经批准进入自然保护区或者在自然保护区内不服从管理机构管理的;(三)经批准在自然保护区的缓冲区内从事科学研究、教学实习和标本采集的单位和个人,不向自然保护区管理机构提交活动成果副本的。”

拍摄:李明

劝在事前 救援背后是生命与公共资源的双重消耗

“我技术好,不会出事。”——这是违规穿越者常见的侥幸心理。但现实是,秦岭年均200起山地救援中,80%以上由违规穿越引发,生命往往在“没问题”的盲目自信中戛然而止。

2024年10月19日,4人无视营盘沟入口的禁攀警示牌,沿野路夜爬秦岭核心保护区冰晶顶,只为次日拍摄云海日出。登顶后突遇狂风暴雨,气温骤降,最终被困。西安市鄠邑区应急管理局接警后,立即组织公安、消防、卫健及专业救援队等150余人进山搜救,最终2人安全下山,一对年轻情侣因严重失温不幸遇难,搜救持续了整整18小时。

遇难的年轻情侣仅穿着普通春秋外套和运动鞋,装备简陋且未携带保温毯,根本无法抵御极端天气。此次救援动用的大量专业设备与人力成本,最终均由违规穿越者承担。

鄠邑区应急管理局在通报中警示:“冰晶顶海拔3015米,气候多变、地形复杂,核心保护区的野路本就禁止进入,侥幸穿越就是拿生命赌运气。”获救者事后坦言“再也不闯高山禁区”,而逝去的生命却永远留在了风雪弥漫的冰晶顶——这一沉痛代价,警示每一位冒险者:敬畏自然、遵守规则,才是对生命最基本的守护。

守法即护山 每一步都关乎生态存续

秦岭不是城市公园的延长线,而是中国南北气候分界线的“绿色长城”。它凭借3000米的海拔落差,孕育了6700余种高等植物和800余种脊椎动物,其中35种被列入国家一级重点保护名录。

每一次违规穿越,都是对脆弱高山生态的精准打击。驴友鞋底携带的外来植物种子,五年内就能让高山草甸出现“绿斑”;营火灰烬中的钾离子则会改变酸性土壤的微生物结构,修复周期长达30年。

守法从不是口号,而是落实在每一次抬脚之前:提前在官方开放景区公众号预约、沿生态木栈道行走、将垃圾带回山门、把火源留在山下——这些看似琐碎的动作,正是公民履行《环境保护法》中“一切单位和个人都有保护环境的义务”的具体体现。

让警示成为共识 人人都是“移动界桩”

尽管执法单位已在环山路沿线布设了大量警示牌,心存侥幸者仍总想绕过。因此,唯有让“违规穿越第一步即是违法”成为大众共识,让警示的声音盖过出片的“野路攻略”,才能让人们在出发前先问一句“能不能去”。“过界即违法,救援要买单,判刑有先例”——这样的案例警示,远比百块警示牌更有效。

秦岭不拒绝仰望,但拒绝践踏。愿我们每一次对山川的凝视,都在法律与敬畏的轨道之内;愿“我只是走一条野路”,不再成为违法的开场白,而成为守法的休止符。

|

西安各区县三季度GDP完成情况总汇。13376 人气#城市发展

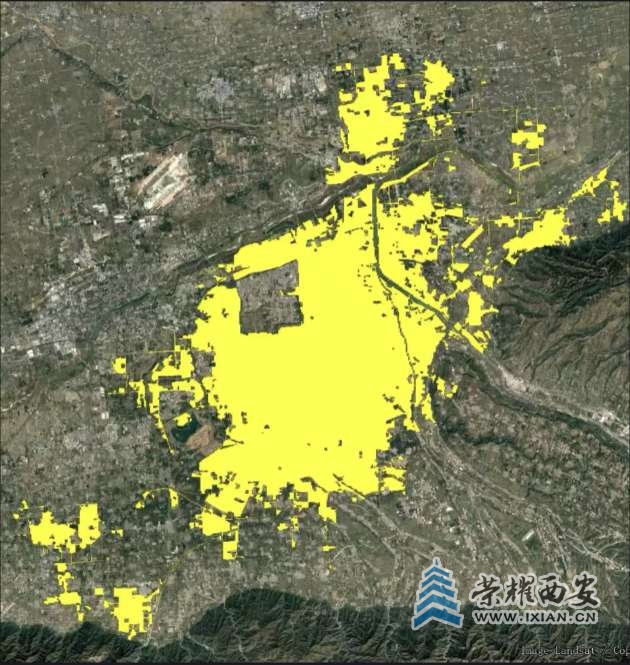

西安各区县三季度GDP完成情况总汇。13376 人气#城市发展 西安建成区图867 人气#城市发展

西安建成区图867 人气#城市发展 高五幸:在杨红利文学艺术馆听爱国将领、红2858 人气#古城杂谈

高五幸:在杨红利文学艺术馆听爱国将领、红2858 人气#古城杂谈 书屋仍在,不见闰土。1668 人气#古城杂谈

书屋仍在,不见闰土。1668 人气#古城杂谈