这座始建于唐贞观年间的古刹,就这般静静地卧在终南山的怀抱里,像一位入定了千年的老僧。

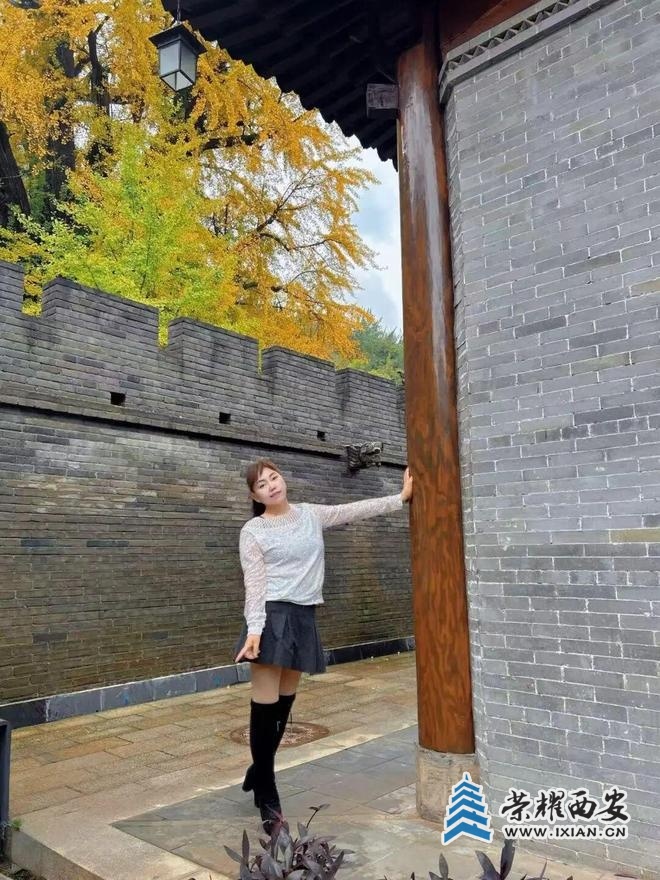

山门古朴,飞檐挑起一片蔚蓝的天。踏入寺内,最先迎接我的并非银杏,而是一阵若有若无的檀香,混合着雨后泥土与草木的清气,幽幽地钻入肺腑。

香客不多,偶有身着海青的僧人步履安稳地走过,衣袂带起微风,神情是那种见惯了岁月流转的平和。

我没有径直去寻那棵树,而是先在大殿前驻足。殿内传来低沉的诵经声,如潮水般时涨时落,让人的心不由自主地沉静下来。

绕过殿宇,沿着青石小径向西而行。起初,只是觉得前方的天空被什么巨大的事物照亮了,泛着一种异样的金光。

再走近几步,穿过一道圆形的月亮门,那棵传说中的千年银杏,便毫无预兆地、完整地撞入了我的眼帘。

那一瞬间,呼吸是屏住的。任何语言的描绘,在它面前都显得苍白。

它不像一棵树,更像一座金黄色的、喷薄而出的山。树干之粗壮,需十余人合抱,黝黑如铁的树皮皴裂出深壑,每一道纹路里都凝固着风雨雷电的记忆。

而从这苍劲的躯干上勃发而出的,是千万条、无数条缀满了扇形小叶的枝桠,它们向四面八方奔流、延展、垂落,构成一顶覆盖了半个庭院的、辉煌灿烂的华盖。

阳光透过枝叶的缝隙,被滤成了液态的黄金,缓缓流淌下来。树下已落了厚厚一层银杏叶,宛如一张巨大无比的、柔软的金色地毯。

风起时,叶片并不急于飘落,而是在空中打着旋,悠悠地、恋恋地,完成生命最后一场静默的舞蹈。

那一刻,我忽然明白了何为“圆满”,何为“寂静的辉煌”。

人们说,这棵银杏是唐太宗李世民亲手所植,为的是悼念未能建成大慈恩寺的将军。

一千四百个春秋,它就这样站着,看过多少朝代更迭,多少悲欢离合。唐朝的月光,宋代的细雨,明清的烽烟,想必都曾浸润过它的根系。

它是一位沉默的史官,用年轮记载着一切。

我仰望着它,试图去感受那漫长到近乎永恒的时间。我们的一生,在它看来,或许只是它脚下的一片叶子,从萌发到飘零,短暂得来不及记住容颜。

这种认知,并不让人感伤,反倒生出一种奇异的释然——个体的烦恼,在如此浩瀚的生命尺度前,又算得了什么呢?

树旁有一口古泉,名曰“观音神泉”,水质清冽,据说终年不涸。泉水倒映着上方的金黄,光影浮动,虚实交错,更添几分玄妙。

树下有僧人或信徒静坐,闭目凝神,仿佛在与这古树进行一场无声的交谈。我也寻了一处石阶坐下,不再拍照,只是静静地看着。

光与影在叶间追逐嬉戏,麻雀在枝桠间跳跃,发出叽叽喳喳的脆响,与这宏大的寂静奇妙地融合在一起。

先前在网络上,我也见过这棵银杏的图片,甚至还有航拍的视频。它们不可谓不精美,捕捉了它每一个震撼的角度。

但只有当亲身立于树下,用全部的感官去承接它时,才懂得那种“在场”的体验是无法被替代的。

图片是扁平的,而真实的存在是立体的,它包含着空气的湿度、落叶的触感、风中传来的气息,以及那份从脚底直冲天灵盖的、灵魂的震颤。

我们热衷于用镜头定格风景,却常常忘了,最美的画面,需要用心而非用眼睛去盛装。

在树下盘桓良久,直至日头西斜。离开时,我回头望去,夕阳为它镀上了一层更为深沉的、近乎悲壮的赤金色。那幅景象,深深地烙印在我的脑海里。

归途上,车窗外是飞速倒退的现代都市。我的手中,虽然握着记录了它形貌的十几张照片,但我知道,我带走的,远不止这些。

我带走的,是那满树的金黄在心中点燃的一盏宁静的灯,是那千年时光在灵魂里注入的一份厚重的沉淀。

那棵银杏,它不言不语,却仿佛说尽了一切。

2025年10月25日写于西安 图片自摄

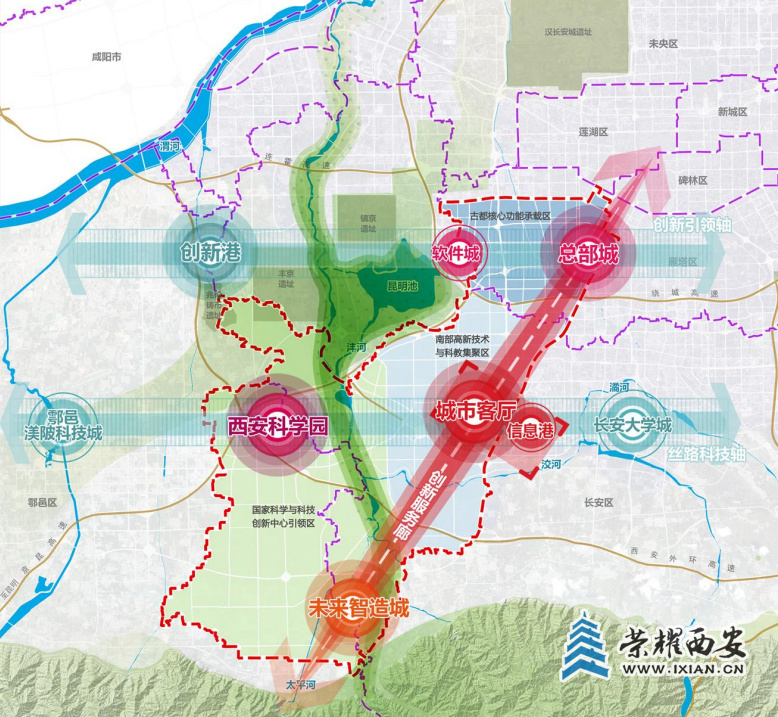

空载运行!西安地铁15号线倒计时,19.46公4222 人气#城市发展

空载运行!西安地铁15号线倒计时,19.46公4222 人气#城市发展 【长安云开见日光】市井烟火的斑斓画章0 人气#图说西安

【长安云开见日光】市井烟火的斑斓画章0 人气#图说西安 30万黄金遗落西安公交!被这群人稳稳接住!1792 人气#古城杂谈

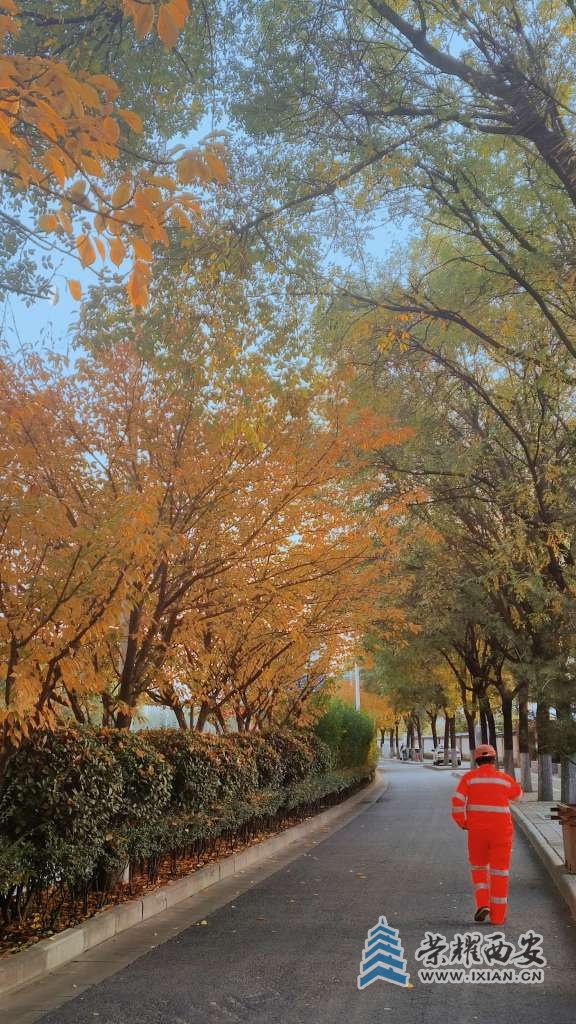

30万黄金遗落西安公交!被这群人稳稳接住!1792 人气#古城杂谈 【长安云开见日光】秋天的一个周末,和家人1780 人气#图说西安

【长安云开见日光】秋天的一个周末,和家人1780 人气#图说西安