西安人都注册了,还不快来?

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

《远去的斜阳》的创作背景可从以下四个维度解析:

一、历史背景:晚清社会转型的文学重构

时空框架:以太平天国运动结束至左宗棠西征时期(约1850-1880年代)为背景,聚焦清廷金融改革失败(如官银失窃案)、洋务运动矛盾等事件,通过陕商家族兴衰折射传统社会的撕裂感。

核心隐喻:书名“斜阳”象征农耕文明的黄昏,秦岭梯田、商山银窨等地理意象则成为历史记忆的载体。

二、文化基因:陕地民俗的抢救性书写

濒危民俗复现:作者基于家族口述史与民间传说,系统还原了秦腔艺术、婚丧仪轨(如凤冠霞帔坐花轿)、商道童谣等细节,构建“传统文化活化石”。

技术诗学:工学博士出身的作者,将银矿冶炼、茶路贸易等工艺描写升华为审美意象(如“坩埚淬火泛起青紫烟霞”),兼具文学与经济史价值。

三、作者动机:个人经历与地域情怀

家族记忆转化:祖辈参与的商队故事成为情节原型(如秦少龙溯灞水采购苏杭货品),融入对秦商“侠义精神”的致敬。

工程学视角:以技术理性解构历史,如金融改革中的“鼓铸大钱”通胀描写,体现跨学科叙事特色。

四、现实呼应:传统文明的当代镜鉴

全球化语境:创作于2020年代初,通过晚清文明冲突隐射当代文化认同危机,被评“以旧求新”提供文化转化范式。

双线叙事设计:现代线(农业学大寨时期发现古庙密室)强化历史与现实的对话,激活集体记忆。

|

满城尽带黄金甲995 人气#城市发展

满城尽带黄金甲995 人气#城市发展 【长安云开见日光】雁鸣湖畔秋色浓1472 人气#图说西安

【长安云开见日光】雁鸣湖畔秋色浓1472 人气#图说西安 陕西太白山部分区域安装铁丝网 景区:保护2180 人气#古城杂谈

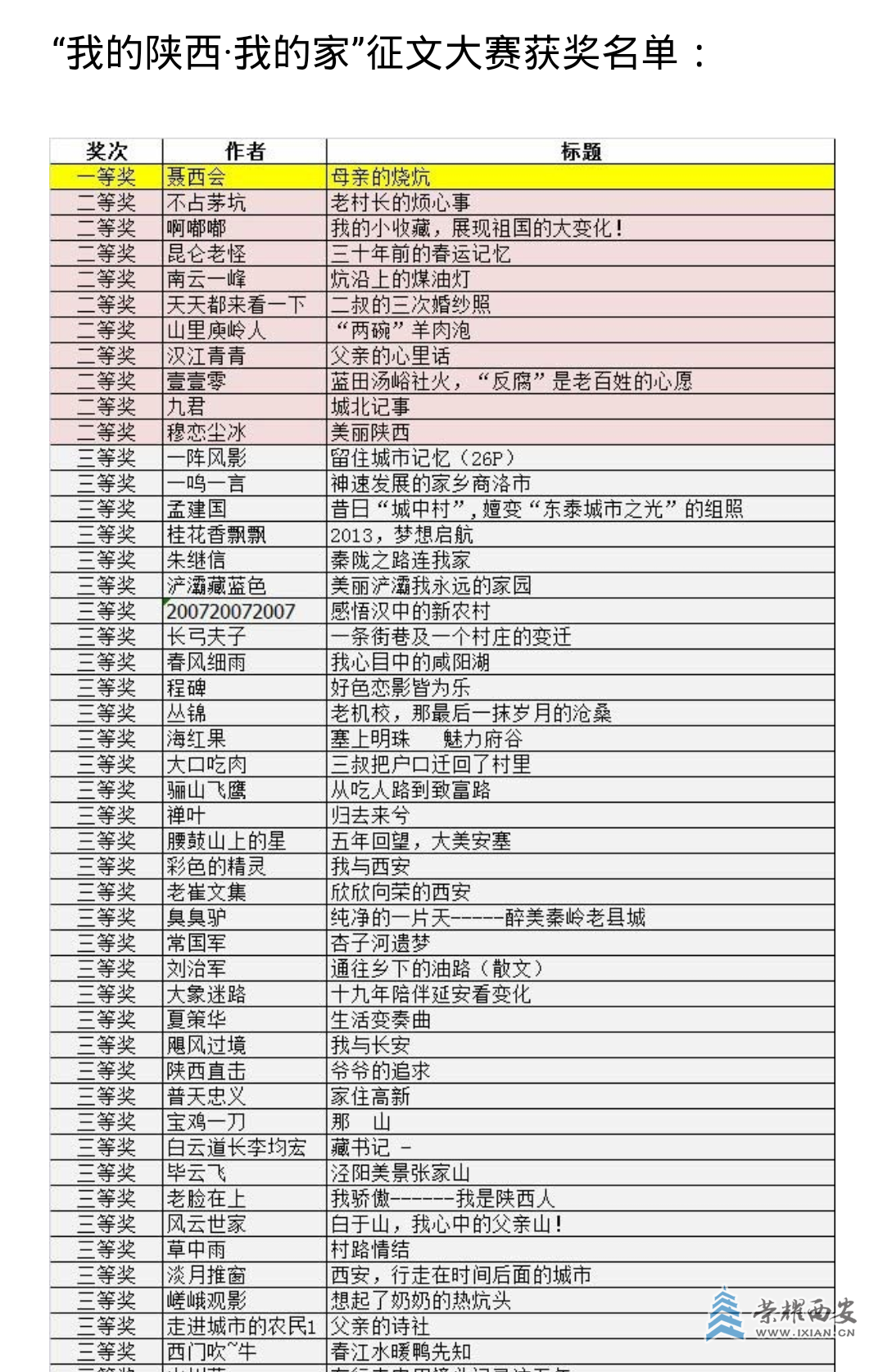

陕西太白山部分区域安装铁丝网 景区:保护2180 人气#古城杂谈 难以忘怀的获奖记忆1992 人气#古城杂谈

难以忘怀的获奖记忆1992 人气#古城杂谈