西安人都注册了,还不快来?

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

陕西商人题材的文学作品在叙事风格、文化内涵和主题表达上具有鲜明的地域特色,主要体现在以下方面:

一、叙事结构与历史视角

双线时空折叠

如《远去的斜阳》通过现代考古线与晚清家族史诗的交织,形成"历史活化石"结构,增强文明冲突的纵深感。

民间视角解构正史

以商贾、江湖艺人等底层视角揭露历史事件(如清廷镇压太平军的腐败),填补官方叙事的缺失。

二、地域文化符号系统

秦商精神具象化

开拓进取:通过商路拓展(如溯灞水入商山)、产业转型(战乱中转向陕南种茶)等情节体现。

侠义风骨:剿匪护商、筹运军需等情节展现"商道诚信"与家国责任的融合。

民俗技艺抢救性书写

细致复现陕南婚丧嫁娶(跨火盆驱邪、披麻戴孝)、秦腔艺术、商山银窨冶炼工艺等濒危民俗,形成文化档案。

三、隐喻意象群构建

自然意象的文明投射

"斜阳":象征农耕文明黄昏,呼应清廷金融改革失败等历史节点。

"商山银窨":隐喻传统金融秩序崩塌,冶银技术描写留存手工业转型记忆。

地理符号的精神象征

"丹江望月"隐喻人性坚守,"秦岭梯田"暗喻自然经济与文化生态的依存关系。

四、时代冲突与文明反思

中西碰撞的阵痛

西洋工业文明冲击下,通过官银失窃案、宗法制度瓦解等情节,揭示传统商业伦理的迷茫。

全球化语境映射

作品对传统伦理与现代化矛盾的反思,成为当代文化认同困境的镜鉴。

五、传播与影响力

跨界转化

虚构场景如"丹江望月"转化为文旅地标,依托AR技术重现银窨密室寻宝等体验。

国际认可

被新加坡文学界提名角逐诺奖,海外华人圈掀起"陕文化寻根"热潮。

这类作品通过地域符号、历史重构与文明隐喻,既激活了秦商文化基因,也为观察晚清社会转型提供了文学镜鉴。

|

谁能解释西安地铁的这种现象?11464 人气#古城杂谈

谁能解释西安地铁的这种现象?11464 人气#古城杂谈 接娃放学陪娃玩耍伴娃阅读 西安雁塔一社区1312 人气#古城杂谈

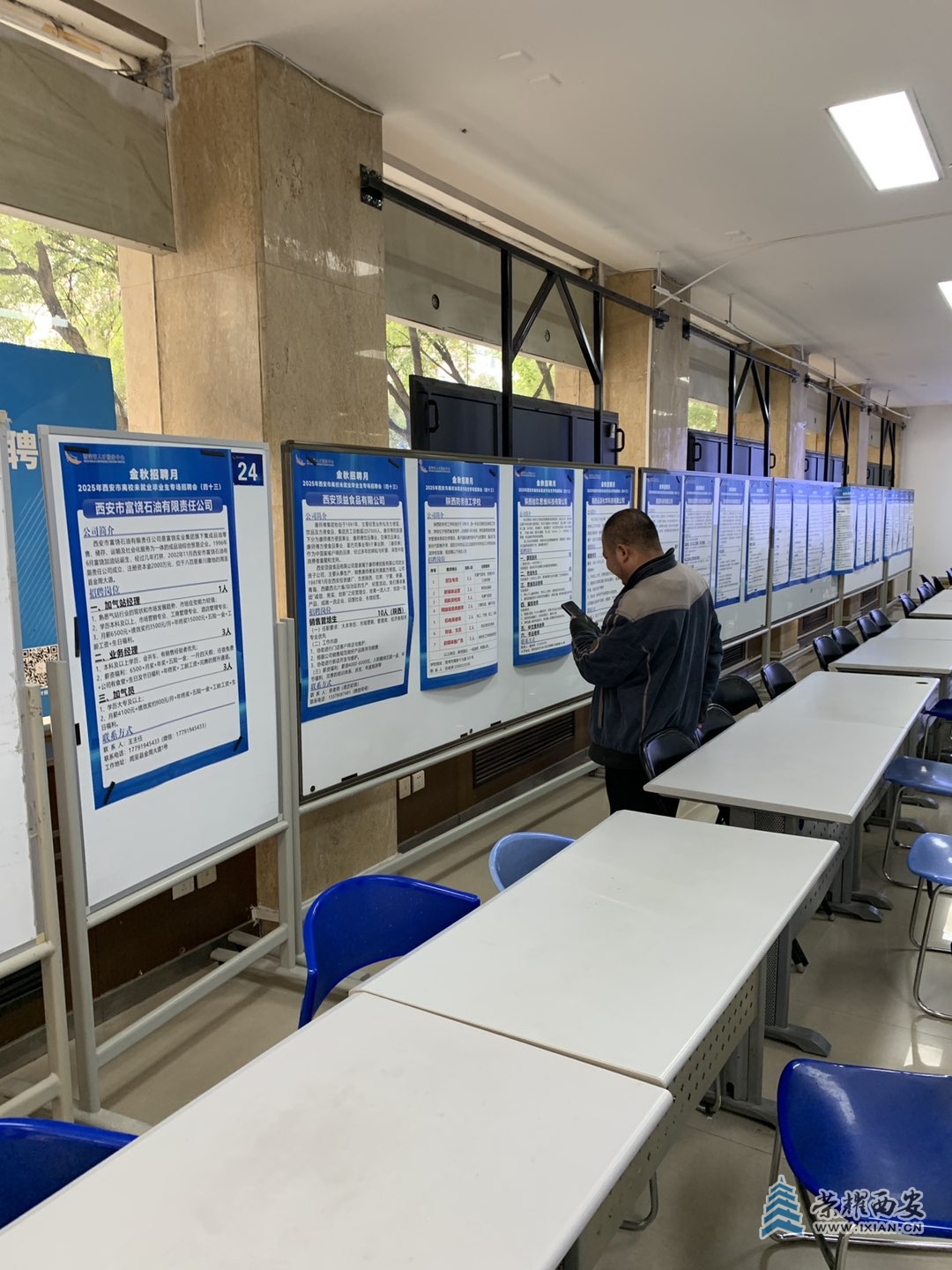

接娃放学陪娃玩耍伴娃阅读 西安雁塔一社区1312 人气#古城杂谈 南二环市人才市场3760 人气#古城杂谈

南二环市人才市场3760 人气#古城杂谈 30万黄金遗落西安公交!被这群人稳稳接住!2803 人气#古城杂谈

30万黄金遗落西安公交!被这群人稳稳接住!2803 人气#古城杂谈