西安人都注册了,还不快来?

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

寒食清明本有别 春秋晋献公有五子:申生,重耳,夷吾,奚齐,卓子。立申生为太子。妃子丽姬为使自己的儿子当太子,阴谋杀害了申生。公子重耳,夷吾逃亡国外。贤臣介子推追随重耳一起流亡。过着貧病交加的生活。一年,重耳病重,介子推割自己腿肉烹汤给重耳。

晋献公死后,几个儿子同室操戈,争夺王位。重耳流亡十九年后,在秦穆公帮助下,得立为国君,史称晋文公。跟随他一起流亡的人,都按功行尝,唯介子推被忘。介子推决心不再 想见重耳。便背着母亲隐居家乡绵山。有人为此事提醒重耳,重耳深感内疚。便亲到绵山,请介子推出山。子推不见,晋文公便令烧山,火延数十里,连烧三四天,仍未见子推之面。火后,人们发现介子推抱着母亲被烧死在一棵柳树下。为纪念贤臣,重耳改绵山为介山,并建寺庙于山上。且取柳木一段,做屐一双,以念足下。这便是下级对上级尊称为足下的来历。

介子推死于清明前一天,且为火所亡,人们为了纪念他,此日不举烟火,进餐冷食。此乃寒食节的来历。

次年,重耳上山祭拜子推,见枯树返青,遂折枝编圈,戴于头上。并定当日为清明节。此风俗至今已2500有年。长继不衰,足见此节文化底蕴之厚深。

唐以后,寒食,晴明合二而 一。虽为官方行为,民间也与以认可。小时候,晴明当日,祠堂供一餐凉面。上坟时,带一把锨,以整理坟园。本族祠堂门匾上书“李氏先祠”,为我三祖父所书,署名生员李毓芬。至今记忆犹新。

|

宝鸡眉县首次发现大规模朱鹮集群 单日最高2492 人气#古城杂谈

宝鸡眉县首次发现大规模朱鹮集群 单日最高2492 人气#古城杂谈 水上森林--近期的网红打卡地3945 人气#图说西安

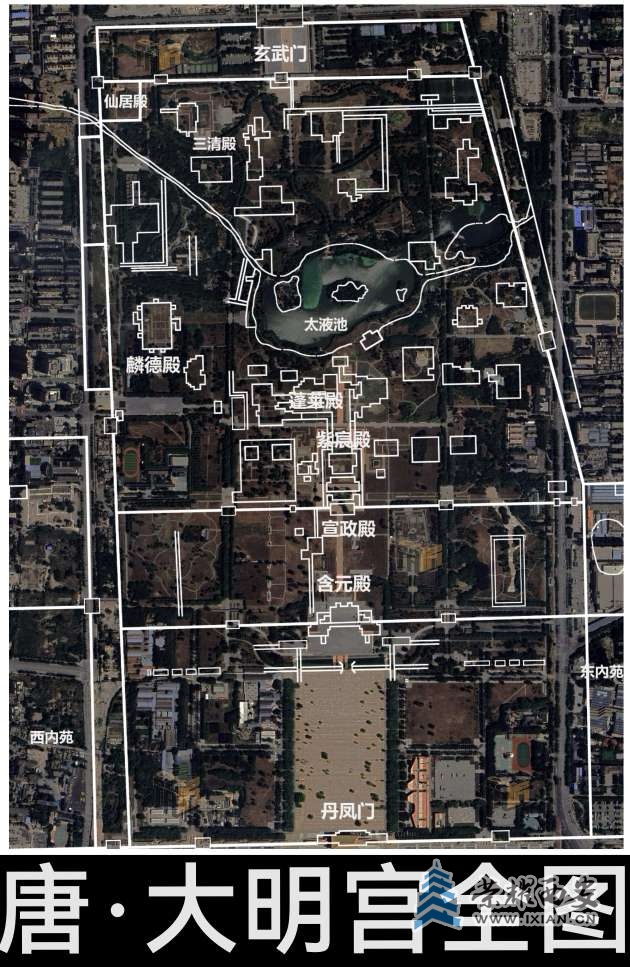

水上森林--近期的网红打卡地3945 人气#图说西安 唐·大明宫全图109 人气#古城杂谈

唐·大明宫全图109 人气#古城杂谈 曲江池西路秋韵1109 人气#图说西安

曲江池西路秋韵1109 人气#图说西安