西安人都注册了,还不快来?

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

化妆、包头、换装、候场,一气呵成 调嗓、压腿、起范儿,“把势扎起” 西安演艺集团旗下百年剧社 三意社、易俗社的演员们 用一次次精彩的演出,迎来阵阵掌声 易俗大剧院舞台幕布之后 一群年轻的演员正准备上场 “我们这里,可都是‘角儿’” 当小薇想要打听本场的“主角”时 一阵欢快的声音从背后传来 他们你帮我绑头、我帮你簪花 西演·三意社这群可爱的95后演员 正在为梦想“装台” 齐家乐:“越学感觉自己会的越少”

从门口进入易俗大剧院大厅,穿过昏暗的走廊,再来到后台。一路上,耳边从汽车鸣笛到人声嘈杂,最后被一声“咿咿呀呀……”瞬间融化,仿佛穿越一般。这个正在吊嗓子的演员叫齐家乐,1999年出生的她,唱起秦腔来可是婉转缠绵。 “我今天唱《生死牌》里的蒋秋萍,是一名小旦。”11岁就开始学习秦腔的齐家乐,13岁第一次登台,到如今她自己也记不清唱过多少场。

每当说起跟秦腔的缘分,她总是滔滔不绝:“我有个爱唱秦腔的妈妈,她经常一边听戏、一边带着我,母亲经常唱的那首叫《探窑》,我至今都记得。那时还不懂事,偶尔跟唱几句,也是从那时让妈妈有了送我唱戏的想法。” 从业多年,她对于唱秦腔也有了自己的见解:“我现在脚才踩进门,路还很长,秦腔这条路越走越难,以前觉得就是唱戏,现在觉得必须要深挖,越学感觉自己会的越少,我以后也会把秦腔作为一项事业发展。”

精致华丽的头面,让旦角们在台上的表演熠熠生辉,殊不知华丽的珠翠之下是演员们勒紧发痛的头皮。“去年我们表演了一个抗疫题材的秦腔剧,为了真实表现角色,我在里面还剃了光头。我觉得学习秦腔最难的是坚持,我们当时同班40多人,能坚持到最后还在唱秦腔的并不多。”

刘卓琳:“一次失误让我下定决心”

对于年轻人来说,踏入剧团第一步都要跑龙套,1998年的刘卓琳也不例外,他说:“积累舞台经验,向前辈学习,锻炼自己的艺术品德,这是我在这里最想要提升的东西。”

“我学秦腔都算比较晚了,刚开始学秦腔要练自己身体的软度,每天都很疼,那段日子很辛苦。每次从家里走,家人都说家里你放心,好好工作就好。虽然中间有好几次想要放弃,但是看到他们那么支持我,我就咬咬牙到了今天。”刘卓琳说道。

尽管辛苦但是刘卓琳心中依然不忘自己最初的心愿,“有次回到我的家乡宁夏表演,因为舞台经验不够又紧张,台上我忘词了,那次结束我真的特别自责。”刘卓琳说到。 也是因为那次的上台经历让当时的他下定决心,学有所成之后,一定要再回到家乡上台表演。

崔圆杰:“初学时,每天都在哭”

“10岁接触秦腔,那个时候每天都在哭,因为练基本功真的很辛苦,13岁第一次登台,那个时候登台还会出现忘词的情况,但是乐器师傅们都很有经验,会在旁边给我提醒,我就立马能够接上。”1996年出生的崔圆杰谈起那段时光,脸上写满了自豪。

入行后崔圆杰对秦腔从好奇慢慢变成了热爱,她也渐渐理解了十几年来母亲的那份坚守,她说:“家里人特别喜欢秦腔,都是秦腔爱好者。尤其我妈妈,她年轻的时候想学秦腔但是没学成,后来就培养了我,即便是到了现在她依然也是一位秦腔爱好者。”

台上一分钟、台下十年功,虽然现在上台只能演演“龙套”,但是天生有狠劲儿的她,从不放过任何一个上台表演的机会,即便是演一个小小的衙役也要专业。跟着别的演员学技巧,积累经验,她也常常在候场的时候忍不住起个范儿。

“戏比天大”“团比己大”,百年剧社优良的基因,在年轻人身上继续传递,而对于曲江新区来说,秦腔深厚的文化资源优势转化成文旅品牌盛势,则是另一个必答题。大唐不夜城里,秦腔成为与摇滚、民族等音乐同台竞技的西安特色;秦腔定向委培班里,一群平均年龄十一二岁的孩子,也让秦腔育苗成林有了保障…… 未来,曲江新区还将全力做好秦腔文化的活态传承,大力推动秦腔这一古老而弥新的艺术“走出去”,让秦腔艺术延续根脉,让大秦之腔响彻三秦,蜚声国际。

|

打卡浐灞湿地公园2161 人气#古城杂谈

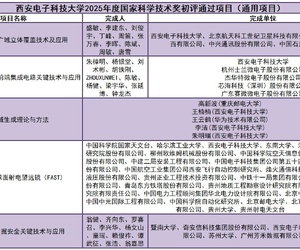

打卡浐灞湿地公园2161 人气#古城杂谈 西电2025年度国家科技奖初评:牵头2科二、13288 人气#城市发展

西电2025年度国家科技奖初评:牵头2科二、13288 人气#城市发展 叶子上的露珠931 人气#古城杂谈

叶子上的露珠931 人气#古城杂谈 浐河涨水了1163 人气#图说西安

浐河涨水了1163 人气#图说西安