西安人都注册了,还不快来?

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

“大美秦岭 国之脊梁”

西安高新区网信办联合新浪陕西 以“大美秦岭 国之脊梁”为主题, 面向全球,开展的限时征文大赛 引发社会关注, 自8月24日启动以来, 收到作品上百份。 征文啦!我和秦岭有个约会

我们从来稿中择优选登优秀作品, 欢迎大家踊跃投稿。 接下来,不妨跟着小新一起欣赏这些佳作!

它曾因生态环境的恶化几近灭绝, 它也因生态环境的改善得以重生, 它是秦岭山中的“四宝”之一——朱鹮。 今天, 我们走进秦岭, 走进朱鹮。

朱鹮--秦岭的使者 作者/戎章榕

在我平生中,有通过朱鹮认识秦岭的经历:一次间接、隔屏见证放飞;一次直接、近距离观察其生活习性。二识朱鹮,不只是认识了这种被誉为“东方宝石”之鸟,而且加深了对“大美秦岭,国之脊梁”的认识,对生态文明、美丽中国的理解。

大约是在2013年夏天吧,从媒体上获悉,我国首次将朱鹮在秦岭以北野外放飞。我是通过电视、网络等媒体见证了这一放飞的过程:采取了自然放飞的方法,为了避免朱鹮惊吓,工作人员谨小慎微,慢慢地打开网笼,让其自由飞出,飞向蓝天。

我长年生活在南方,以往对朱鹮并不了解,借助放飞的机缘,在媒体的宣传下,使我补上了一课。

朱鹮作为国家一级重点保护动物,曾一度在我国被认为已经灭绝。所幸的是,1981年科考人员在陕西洋县重新发现了7只野生朱鹮,这是当时全球仅存的朱鹮野生种群。经过32年科学地饲养繁殖,尤其1989年在世界上首次人工孵化成功后,朱鹮种群已由最初的7只增加到2013年的1700余只。其栖息地的分布范围也在不断扩大,已从洋县扩大到汉中、安康、宝鸡等3市12个县,人工饲养朱鹮也已分布到北京、浙江、广东等地。

当隔屏目送朱鹮回归蓝天后,我是既喜且忧。喜的是终于在野外放飞又迈出了一步,忧的是朱鹮命运终将未卜。

32年后的一天,将32只人工繁育的朱鹮在野外放生无疑是有寓意的,这是30多年来人工繁育成果的一次检阅,也是30多年来最大规模的一次野化放飞。人工饲养繁殖的成绩固然可嘉,但让朱鹮回归真正属于它们的蓝天才是理想选择。朱鹮属于候鸟,随着环境变化是其本性。只有恢复朱鹮野外迁徙的习性,建立野生种群,繁衍后代,朱鹮保护才算最终成功。因此在继洋县、宁陕等地野外放飞之后,首次选择北方野化实验,如果成功将继续扩大范围。

当朱鹮回归蓝天后,我们为朱鹮祈祷,也在为头顶的蓝天祈福。当下的生态环境能适应于它们栖息生长吗?毋庸置疑,气候变暖、环境污染、森林湿地资源减少以及灾害性天气和禽流感等疫情的影响,再加上人为的偷猎,朱鹮仍没有完全脱离种群衰退、灭绝的危险。朱鹮对于生存环境的条件要求较高,习惯在高大树木上栖息和筑巢,喜欢在附近有水田、河流浅滩、沼泽,天敌又相对较少的幽静环境中生活。觅食的水田里不能洒农药、施化肥,不然会对朱鹮的生理结构、生殖系统造成损害。

为此, 我将自己既喜且忧的思考诉诸文字,有感而发写了一篇言论《当放飞朱鹮回归蓝天后》:“当放飞朱鹮回归蓝天后,实际上是在监测天空是不是真正变蓝了;朱鹮恢复候鸟迁徙习性,在考验朱鹮繁衍生存的能力,也在检验我们的保护生态环境的自觉意识和行为。”拙文发表在当年的《人民政协报》上,后被人民网等转载。

2018年8月,我应邀到浙江省德清县参加一个活动。活动结束尚余大半天的时间,承蒙德清表哥一家人的盛意,邀我一起去下渚湖观光。

德清之前我曾造访过,不少景点都看过,去下渚湖只是弥补一个空白,未曾料到意外与朱鹮不期而遇。

下渚湖有一个方圆200亩的小岛被绿色包裹,静谧而又美丽,那里建有朱鹮繁育基地。这真让我喜出望外!

如果5年前关注朱鹮那是间接的,那么,下渚湖则是隔着网笼观察朱鹮进食、扑腾、栖息;如果说5年前借助朱鹮引发更多的是思考,那么,如今亲眼所见的朱鹮,长喙、凤冠、赤颊,一身洁白的羽毛,略沾点儿粉红色,一双细长的双脚,亭亭玉立,体态优雅、一派仙风神韵。更感叹,下渚湖真不愧为朱鹮繁衍生息的天堂,中国最美湿地与“鸟中美人”可谓是珠联璧合!

为了写这篇文章,我还从手机里翻找当年的照片,下渚湖朱鹮繁育基地这样写道:“2008年我们5对夫妻从陕西远道而来,定居在美丽的下渚湖,如今我们儿孙满堂,成员突破200个的大家庭了。我们开心生活,在优美的环境中尽情享受天伦之乐。”这是拟人化的手法,以朱鹮的口吻介绍它落户下渚湖的由来,觉得亲切,令人莞尔。

公告牌上的文字没有标注时间,而我到访正值繁育基地建立10年之际。我从网上查找的资料是,全世界目前仅存朱鹮3000余只,而下渚湖就有400多只,约占全球朱鹮种群数量的13%(德清的朱鹮种群数量仅次于陕西)。

这很大程度得益于下渚湖植被繁茂、湖水清澈、鱼虾丰腴。更重要的是,浙江大学自始至终提供了技术支持。

“联合国世界地理信息大会·首届”将于当年11月在德清举行。德清凭什么“无中生有”滋生一座地理信息小镇?凭什么吸引近300家地理信息企业的专家和创业者纷纷入驻?我起初并不理解。是朱鹮让我找到答案,正是朱鹮的生存环境才使得德清悄然站在新兴产业的风口前沿。

朱鹮,秦岭的使者。在下渚湖,我还了解到,2014年11月12日,33只经过野化训练的朱鹮在德清被放归大自然(比上一年放飞多了一只),这也是朱鹮在我国东南沿海地区首次放飞,放飞成活率高达97%。其中10只朱鹮佩戴上脚环,专家和技术人员将通过GPS无线跟踪,随时监测它们的行踪。监测结果是野外筑巢5处,产卵17枚,自然孵育小朱鹮10只并存活。朱鹮,带来了“大美秦岭,国之脊梁”真挚的问候!

从秦岭以北到东南沿海,一次次的野外放飞,一次次扩大朱鹮栖息地范围,也是扩大秦岭的地理范围,保护的不光是几只候鸟,也不光是人类自己的生存环境,而是人与自然界其他生灵共同的美好家园。

在古时,朱鹮是“吉祥之鸟”;在当代,朱鹮不仅带来吉祥,还带来优美生态。由此观之,有朝一日一旦恢复了朱鹮历史分布区,说明我们的生态环境真的变好了!

不论是汉中还是德清,都在不断加大对这一珍稀濒危野生物种的就地保护力度。珍爱自然、改善环境、修复生态,尽可能实行少污染、无污染的农业生产。据悉早在前些年,有关部门就在陕西省建立了汉中国家级朱鹮自然保护区,在保护区的农田均不再使用农药化肥,确保朱鹮的觅食安全。单此一项,国家有关部委每年要给予当地农民不少的补偿。

值得欣慰的是,如今“绿水青山就是金山银山”的理念已经深入人心,国家已经划定了林地和森林、湿地、荒漠植被、物种四条生态红线,而且设置面积均高于现有资源量。我们相信,朱鹮,秦岭的使者,其扩大数量和分布范围将值得期许,天蓝、地绿、水净的美丽中国也将如期而至。

朱鹮,秦岭的使者

作者简介

福建省政协研究室原处长、福建省作家协会会员。发表文字300多万,作品曾获得全国、省、市各类奖项百余次。已结集出版《没有结束的逗点》《触摸西欧》《名镇名村览胜》《前行的痕迹》《心月孤圆》(中英文两个版本)等专著。

征文大赛投稿进行中, 有才的你快来参与吧! (西安高新)

|

打卡浐灞湿地公园2161 人气#古城杂谈

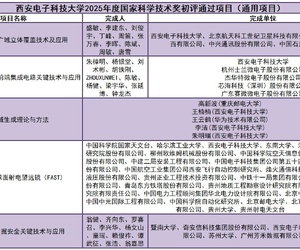

打卡浐灞湿地公园2161 人气#古城杂谈 西电2025年度国家科技奖初评:牵头2科二、13288 人气#城市发展

西电2025年度国家科技奖初评:牵头2科二、13288 人气#城市发展 叶子上的露珠931 人气#古城杂谈

叶子上的露珠931 人气#古城杂谈 浐河涨水了1163 人气#图说西安

浐河涨水了1163 人气#图说西安