西安人都注册了,还不快来?

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

秦岭是我国的中央水塔,有着“国家中央公园”之称,是我国重要的生态屏障。

2019年12月,陕西省西安市对《西安市秦岭生态环境保护条例》(以下简称《条例》)进行了全面修订,并于2020年7月1日起正式施行。相比之前,修订后的《条例》有何不同?我们一起来看看。

坚持保护规划先行

《条例》规定,西安市秦岭保护委员会组织编制秦岭保护规划,绘制分区保护图;相关区县秦岭保护委员会组织制定秦岭保护实施方案,绘制分区保护详图。通过规划将需要保护的重点区域、主要任务、保护修复治理措施等,落图、落细、落实。

《条例》在遵循《陕西省秦岭生态环境保护条例》的基础上,从严划定了保护范围,将西安市秦岭保护范围划分为核心保护区、重点保护区、一般保护区。同时,规定在保护范围外围划定一定的建设控制地带。其中,核心保护区、重点保护区的范围与《陕西省秦岭生态环境保护条例》保持一致,分别是海拔2000米以上、海拔2000米至1500米和相关保护单元;一般保护区按照严于《陕西省秦岭生态环境保护条例》的标准划定。建设控制地带的范围通过秦岭生态环境保护规划划定。取消了原条例中对环山路两侧建筑高度的限制性规定,赋权西安市政府根据实际在规划中予以明确。

确定保护管理体制 夯实政府监管责任

新修订的《条例》保护秦岭的规定更加严格、保护的责任更加明确、保护的举措更加有力。

《条例》在规定“市、相关区县设立秦岭保护委员会。市秦岭保护委员会负责秦岭保护的统筹规划、综合协调和监督检查,考核市级有关部门、相关区县政府秦岭保护工作,协调解决秦岭保护重大问题”的基础上,明确了西安市各级政府分级负责、秦保部门综合监管、有关部门行业监管、相关单位协调配合的秦岭保护管理体制。

同时,《条例》对秦岭范围内国家公园、自然保护区、自然公园等的管理机构,基层群众自治组织和其他有关单位,保护秦岭的义务也作出了明确规定。

《条例》提高了违法开发房地产和在核心保护区、重点保护区进行违法建设的处罚额度;增加了破坏、擅自移动保护标识及保护设施和未按照规定留足生态基流、设置生态基流口的法律责任等,进一步提高了相关违法行为的行政处罚下限。

巩固违建整治成果 从严设定禁止行为

《条例》结合秦岭保护实际,规定了秦岭保护范围内的6类以及山体部分5类禁止行为,从严设定相关禁止限制行为,巩固秦岭违建整治成果。

同时,《条例》对核心保护区、重点保护区、一般保护区和建设控制地带,分别提出明确的限制要求。除省条例另有规定外,核心保护区内不得进行与生态保护、科学研究无关的活动,重点保护区内不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动,一般保护区内严格控制开发建设活动的空间范围和规模,限制建筑的高度和密度。西安市人民政府应当依法提出建设控制地带内开发建设活动的具体限制要求。

规范开发建设行为 细化具体保障措施

《条例》修订统筹考虑体现人与自然和谐共生、区域协调发展和经济社会全面进步的要求,坚持生态惠民、生态利民、生态为民,要求政府规划和调整产业布局、规模、结构,降低污染物排放量、扩大秦岭生态环境容量,推进绿色发展、循环发展、低碳发展。提出优先吸收熟悉地形地貌、能够完成巡查任务的当地居民担任基层网格员,将秦岭山中的村民转变为生态保护工作者,使他们成为良好生态环境的最先受益人。

《条例》完善了自然资源、人文资源保护的具体措施,明确开发建设活动应当符合相关规划和产业政策,提出实行产业准入清单制度的要求;打出行政监督、司法监督、人大监督组合拳,拿出生态补偿、修复治理、综合评估硬手段;规定了建设综合监管信息系统、落实行政执法责任制、实施网格化管理等具体监管手段,提出了加大财政转移支付、确定治理修复责任、规范矿业权退出、制定移民搬迁计划等多种保障措施。

(高新融媒记者 张静攀)

|

打卡浐灞湿地公园2161 人气#古城杂谈

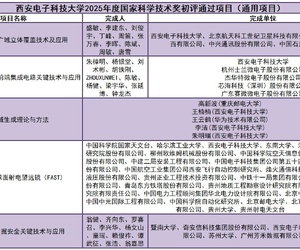

打卡浐灞湿地公园2161 人气#古城杂谈 西电2025年度国家科技奖初评:牵头2科二、13288 人气#城市发展

西电2025年度国家科技奖初评:牵头2科二、13288 人气#城市发展 叶子上的露珠931 人气#古城杂谈

叶子上的露珠931 人气#古城杂谈 浐河涨水了1163 人气#图说西安

浐河涨水了1163 人气#图说西安