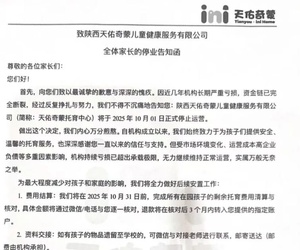

自贡历史悠久,素以井盐业闻名于世,被誉为“千年盐都”。探寻自贡井盐文化,首先想到的是“自贡盐业历史博物馆”。该馆馆址为修建于清乾隆元年(1736年)的西秦会馆,这是一座由陕西籍商人集资修筑的同乡会馆,俗称陕西庙。西秦会馆融明清两代宫廷和民间建筑风格于一体,是自贡盐业辉煌史册中璀璨的明珠,也是千年盐都的美丽缩影。然而,作为自贡盐业历史的重要“名片”,为什么会是一座由外乡人修建的同乡会馆?会馆的建造者——陕西商人为何选择扎根于自贡盐业?

明代陕西商帮的发展路

洪武三年(1370年),明太祖朱元璋为了巩固边防,陆续实行“食盐开中”“茶马交易”“棉布征实”“布马交易”等一系列的特殊经济政策,允许陕西商民输粮换引,形成了以三原、泾阳为中心,以西北、川、黔、蒙、藏为势利范围,输茶于陇青、贩盐于川黔、鬻布于苏湖、销烟于江浙的繁荣景象。

陕西商人抓住中央政府的各项特殊经济政策所提供的历史机遇,并与本地区的经济和资源优势结合起来,在大力发展中西部贸易通商中迅速崛起,成为名震全国的商业资本集团,以财雄势宏被尊为“西秦大贾”或“关陕商人”,在明代近300多年的岁月里长期名列我国十大商帮前茅。

扬州落败寻找新的投资目标

史料显示,陕西商帮从明代开始从事盐业运销,有丰富的盐业运销经验。由于淮盐质优利厚,明朝政府多以“淮引”作为吸引商民输粟换引的筹码,从而使陕商的脚步开始踏上了扬州的繁华之地,开始了盐业运销之路,扬州是许多陕西商贾发家致富的历史起点。到明成化三年(1467年),“叶琪变法”,以银买引,于是输粮边关失去了经济意义,大批陕商 “悉撤业归,徙家淮扬”,成为常驻扬州的专业盐商,陕商成为扬州最大的盐商集团,其实力远在徽商与晋商之上。到了明中前期,许多陕商参与盐政,成为扬州盐商的首领。

扬州

但到了明弘治以后,秦、晋、徽三帮商人在淮扬盐场的实力对比有了新的变化。明代后期淮扬盐场的徽商势力迅速增长,他们在竞争中力克陕商坐上了淮扬盐场的第一把交椅,陕盐只能屈居第二,而一贯保持“秦晋之好”的晋商也开始与陕西商人貌合神离。万历《扬州府志》记述“扬州皆四方贾人,新安最盛,关陕山西、江右次之”。这种状况一直维持到明末,受徽晋两帮夹击,陕商发展受阻。入清以后,陕西商人在扬州迅速衰落,只剩下大约不到十几家盐商,不能成帮。市场的激烈竞争,机遇转瞬而逝,聪明的陕商在面对市场千变万化时审时度势,扬长避短,及时调整经营战略放弃扬州,开始寻找新的投资目标。

抓住进入自贡地区的特殊复兴的历史机遇

自贡的称谓沿于自流井、贡井两地地名的合成,自流井旧属富顺县,贡井旧属荣县,两县均有千年盐业生产历史,最早发端于东汉章帝皇时期(公元76-88年)。明正德末至嘉靖初年,以富世盐井为代表的一批主要生产井因卤源枯竭,渐至坍塌而废弃,人们开始寻找新卤源,而后开始了对自流井、贡井地区的开采。

明万历年间(1573年-1619年),自流井地区开发出天然气井,用以煎盐,成为世界历史上第一个进行工业性开采的气水田。《李氏族谱》记载“明万历中……与胞弟汉祯同居,将卒,以火井坡山田一分及火井载课一口,让汉祯管业。”自流井地区的盐井开凿,逐步实现了自贡地区盐业生产中心从富顺、邓关一带向西转移,形成了自贡盐业的新产区。

明末清初,四川战乱频仍,人丁锐减,百业凋敝,盐业生产亦备受破坏,自流井气水田的开发陷于停滞。自明末天启年以来的30多年间,先后坍塞盐井458眼,几乎被破坏93%以上,仅存盐井34眼,煎锅99口。直到康熙19年(1686年),盐业仍未恢复。

为恢复蜀地经济,顺治18年(1661年),清政府实行大规模移民入川政策,由于秦蜀连襟,在这场大规模的移民运动与清初西部开发运动中,大批有着雄厚资本的陕西籍商人纷纷入川,他们“挈其妻子,随带驴骡,数十成群”云集四川,携带大量资金经营金钱、典当业,将当铺开遍了巴蜀大地。《重修鲁桥镇志》记载“三原第五君贾于四川富顺县为典商……执估衣铺领袖”。到雍正时陕商已发展成拥有雄厚资金的商业高利贷资本集团,掌握着自贡的金融流通。

助推自贡盐业步入黄金时期

盐是实行专卖时间最长、范围最广、造成经济影响最大的品种。长期以来,食盐的生产与销售一直为官府所控制,产盐灶户不能进入流通领域,盐由政府招商运销。再加之盐在中国的分布极不均衡,除了两淮地区出产海盐外,古代内陆只有山西运城和四川地区生产食盐。因此,得到盐的开采、运输、交易权是极不容易的事情,而盐商也就成为超级富豪的代名词。但是到了清初为恢复四川经济,政府逐步降低了盐业运输、交易、开采的准入门槛,开始建立井盐私人生产制度。

康熙25年,陕西商人在钱号和典当业获得高额利润后,开始零星从事运销自贡井盐,而后顺应雍正3年实行“计口授食”新的盐业政策,才逐步大规模挤入川盐销售市场。在清代盐业运销是资本占用数量极大的经营项目,运销一批盐,往往需要三倍的资金周转,陕西商人创造出新的购销模式,向当地富商“租引代销”,逐步把川盐运销掌握在自己手中,由此进入陕西商人大规模投资并垄断川盐运销的历史时期。

在陕商大举参与自贡井盐运销的同时,康熙19年(1680年),为恢复改变四川盐区“井圯灶废”,盐政“荒废之极”的局面,实施了一系列“休养生息”、“亦务从民便”的宽松政策。政策允许自由淘浚开凿新井、允许自煎自卖、允许民间自领自卖、允许课税从轻。有一部分陕西商人看到了机遇,开始与本地的井盐经营者和生产者共同开发自流井气水田,从盐业销售者转变为生产者,他们在嘉庆、道光年间开始投资井灶生产。清咸丰三年(1853年),太平军建都南京,淮盐不能上运湘鄂,清廷饬令川盐济楚,也给自贡盐业和盐商的急剧发展带来了契机。陕商开凿大量盐井,逐步成为拥有井、枧、灶、号的工商联合体和盐业资本集团,进入了陕籍商人在自贡发展的黄金时期,他们也成为自贡盐业进步入辉煌时期的重要推动者。自流井的磨子井、耳勺井、源发井等高气田盐井都是陕西商人开发的。《四川盐法志》卷首《圣谕》记载,陕西盐商采取“借地入股”的方式进入井盐生产,使“川省井盐投资秦人占十之七八”,成为左右自贡盐场经济命脉的大型盐商资本集团。

在自贡扎根以后,陕西商人于雍正十年(1732年)以“西秦大会”的名义购买自贡龙峰山(现龙凤山)房主李光华的房基,作为西秦会馆的基础。乾隆元年(1736年),西秦会馆动工开建,乾隆十七年(1752年)建成,历时16年,耗银5万两。如今西秦会馆作为自贡盐业发展的一个里程碑,见证了这群外乡人200年来对自贡盐业发展的卓著贡献,是他们留给这座城市的关中记忆。

来源:自贡市地方志办公室。 |

甘峪风光1199 人气#城市之间

甘峪风光1199 人气#城市之间 西安高新又一家幼儿园倒闭了4750 人气#古城杂谈

西安高新又一家幼儿园倒闭了4750 人气#古城杂谈 鲸鱼沟的风光1407 人气#图说西安

鲸鱼沟的风光1407 人气#图说西安 【双节同庆】鄠邑区甘峪口双节风光657 人气#图说西安

【双节同庆】鄠邑区甘峪口双节风光657 人气#图说西安